資産運用には様々な種類がありますが、最もメジャーなものといえば株式投資でしょう。近年、日本でも株式投資を始める人が増えており、株式投資に興味を抱く会社員も少なくありません。

しかし、株式投資は決して簡単なものではなく、安易に始めると失敗に終わる可能性があります。会社員が株式投資をスムーズに始めるためには、どうすればよいのでしょうか。

ここでは、会社員でも取り組みやすい基本的な技術である「試し玉」について解説します。

株式投資に取り組む人が急増

近年、政府は個人の資産運用を推奨しており、特に株式投資ではNISAなどの優遇措置の拡充が続いています。

その取り組みの成果が現れ、2015年以降、投資を行っている人の割合は着実に増加しています。

野村総合研究所のデータによると、2018年の投資人口は2015年比で1.6%増、さらに2021年には2018年比で3.6%の増加となり、加速度的な増加をみせました。

この流れをけん引しているのは若年層です。20代、30代の会社員が株式投資に取り組むケースは今後も増えていくことでしょう。

簡単に始められる

投資人口が増加していくだけの素地は、元々株式市場に備わっていました。というのも、株式投資は他の投資よりも簡単に始めることができるからです。

ネット証券を使えば、郵送手続きによって簡単に口座を解説でき、簡単な操作で株を売買できます。

少額から始められることも、貯蓄の少ない若い世代にとって魅力といえるでしょう。

1株数百円の低位株ならば100株買っても数万円。1株単位で買えるミニ株を利用すれば、数千円から始めることができます。

元々始めようと思えば簡単に始められるものですから、政府の取り組みによって株式投資が身近な存在になったことで、投資人口が急増したと考えられます。

準備不足の人が大半

ただし、株式投資が簡単というのは「簡単・少額で始められる」ということであって、「簡単に儲けられる」というわけではありません。

株式投資そのものは難しいもので、手元資金も多ければ多いほど有利になります。これは、機関投資家を考えるとよく分かるでしょう。

機関投資家とは、個人投資家から集めた資金を運用する投資機関のことです。

当然ながら、機関投資家の資金量は個人投資家とは比較にならず、運用に当たるのもプロ中のプロです。その機関投資家でさえ、年利にして数%の利益を出すために四苦八苦しており、時には破綻することがあるのです。

これから株式投資を始める会社員は、株式投資が難しいものであることを事前に知り、慎重に取り組む必要があります。

ところが実際には、ほとんど準備不足のまま始める人が大半です。

株式投資に「難しい」「損をするだけ」「怖い」といったイメージが強いのも、大半の人が準備不足のまま始め、そのほとんどが失敗に終わっているからです。

株式投資に失敗しないための「試し玉」とは

会社員が株式投資を始めるにあたり、まず重要なのがマインドセット。

株式投資は機関投資家にさえ難しい、個人はなおさら…

この点をよく踏まえた上で、個人の強みを活かした株式投資を心掛ける必要があります。

その第一歩となるのが「試し玉」です。

試し玉とは?

株式投資やFXなどでは、現在の自分の保有状況を「ポジション」と表現します。

ポジションのうち、買い株に関するものをロング、売り株に関するものをショートといいます。これを日本語にすると、ポジションは玉、ロングは買玉、ショートは売玉といい、株式投資では今でもこのように表現する場合が少なくありません。

また、ポジションを取る(売買する)ことを建玉(玉を建てる)、買うことを買建(買玉を建てる)、売ることを売建(売玉を建てる)ともいいます。

株を売買するにあたり、相場の地合い(雰囲気、動きの強さなど)を確かめるためには、実際に売買して見るのが一番です。

そこで試しに玉を建てることを「試し玉」といいます。

相場の予測は不能

これから株式投資を始める会社員は、まず試し玉を建てるところが出発点になるでしょう。なぜならば、相場の動きは予測不能だからです。株価は、多くの要素が複雑に絡み合って動きます。

業績などの定量的な要素だけではなく、投資家の心理という定性的な要素が非常に強く影響するため、株の値動きは「気まぐれ」といってもよいほどです。

株式投資の神様といえばウォーレン・バフェットですが、バフェットの先生が「バリュー投資の父」「ウォール街の最長老」などとも呼ばれるベンジャミン・グレアムです。

バリュー投資はファンダメンタル分析、つまり定量分析を重視する手法ですが、それを確立したグレアムでさえ、相場を「ミスター・マーケット」という気まぐれな人物に喩えています。

相場の動きは、どれほど優れた頭脳を以てしても予測できません。

1990年代、ロングタームキャピタルマネジメントというヘッジファンドがありました。

このファンドでは、ノーベル経済学賞受賞者が金融工学を駆使して運用し、一時は驚異的な収益をあげたのですが、アジア通貨危機によって一気に破綻に追い込まれました。

高度な知識を以てしても、「ミスター・マーケット」の気まぐれには抗えなかったということです。

試し玉の効果

株価チャートを見ると、なんとなく値動きが予測できそうな感じがするのですが、目にしているチャートはあくまでも過去の値動きに過ぎません。

これからの値動きを予測するのが困難だからこそ、試し玉が重要となります。

実際に試し玉を建ててみるとよく分かりますが、ただ相場を眺めているだけでは分からなかったことが分かるのです。

現在、日本の上場企業は約2000社ですが、それぞれ値動きの傾向が異なります。その株を売買している投資家が異なり、その心理が反映されるためです。

株ごとの値動きの癖は、実際に売買してみなければわかりません。試し玉を建てることで、その株の持つ値動きの傾向が分かるのです。

また、その時々の上昇・下落の傾向、値動きの強さも体感できます。

試し玉で損切りも身につく

試し玉は、あくまでも「試し」ですから少額が基本です。

1000株、2000株を購入する資金があっても、まずは100株の試し玉を建てるわけです。

試し玉の習慣がなければ、いきなり500株、1000株という大きなポジションを取ることになりかねません。

その結果、読みが外れた場合には短期間で多額の含み損を抱える危険があります。この損失の確定を敬遠してなかなか損切りができず、損失が膨らむことも多いです。

株式投資の初心者が陥りやすい「塩漬け(多額の含み損を抱えて身動きが取れなくなること)」も、試し玉を習慣化すれば大抵は避けられます。同じように読みが外れても、100株の試し玉ならば損失は少なく、抵抗なく損切りできるからです。

試し玉から実践することによって、同じく株式投資に欠かせない損切りの技術も身につけることができます。

試し玉が個人投資家の強みになる

東京証券取引所のデータによると、日本株の約8割を機関投資家が所有しています。

個人で株式投資を始める人が増えているとはいえ、市場全体でみれば微々たるものでしょう。

個人投資家は、機関投資家と同じ市場で渡り合っていかねばなりません。個人投資家は、知識や経験、資金量などで圧倒的に劣りますが、機関投資家にはない強みを持っています。

それは「個人であること」です。

機関投資家は、個人投資家からお金を集めて運用し、成果を出すのが仕事です。市場が好景気に沸いているときだけではなく、市場が低迷している時にも多額の資金を運用し続けなければなりません。

もちろん、「試し玉に100株だけ」といった運用も不可能です。

まずは口座開設選びからスタート

試し玉は相場技法の基本中の基本であり、相場のプロほど重視するものです。

初心者にとっても欠かせない技術であり、試し玉が長期的な投資の成否を左右するといっても過言ではありません。

これから株式投資を始める会社員は、ぜひ試し玉から取り組みましょう。

試し玉を習慣化することで、株式投資の難易度が大幅に下がり、効率的な資産運用も可能となります。

試し玉を行うには当然ながらFX口座開設が必要となりますね。

証券口座は多くあり何が良いのか判断するのが難しいかと思います。手数料が安くコストを抑えられ、使いやすいアプリがありUI/UXがきちんとしている証券会社がDMMFXです。

地合が悪い中で数億円の買玉を建て、短期間で巨額の損失を被ることも当然あり得ます。

その点、個人投資家は「試し玉として100株だけ」が可能であり、「地合が悪ければ損切り」「しばらく様子見」「再び試し玉」といったことも自由自在です。

自由度の高さでは、機関投資家は個人投資家にはるかに及びません。この強みを活かすためにも、試し玉は欠かせない技法なのです。

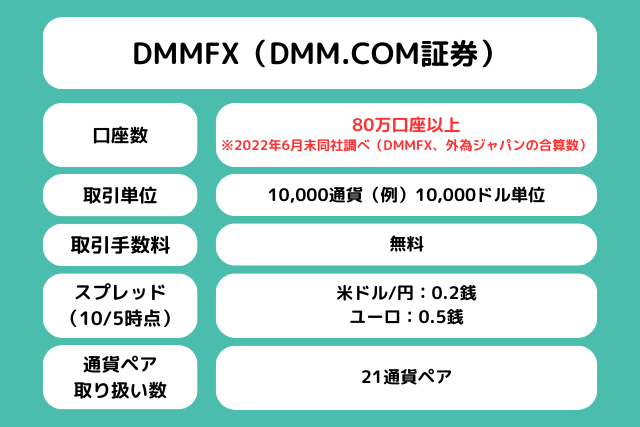

FX口座数が脅威の90万越え!知名度がTOPクラスのDMM.com証券 の人気が高い理由

の人気が高い理由

DMMFXは今まで1円以上が常識だったスプレッドを1銭下回った施策を打ち、初心者から上級者まで幅広い層に支持されてきました。

通貨ペア数も豊富で21種類あります。馴染みのある日本円と米ドルやユーロの通貨ペア以外にユーロ豪ドルやユーロスイスなどニッチな通貨ペアまで取り揃えていることから、ある程度経験をした玄人トレーダーからも人気がある証券会社です。

また、FX取引高世界第1位(※1)の規模感も安心材料の1つで、テレビCMを開始してから初めてFXをやろうと思った方がまずは登録することが多い証券口座とも言われています。主婦がFXを始める時に使う証券口座としても手数料が安く、初心者でも使うやすいアプリが人気で利用する証券口座の一つです。

お得なキャッシュバック制度とあらゆる手数料が無料

大手DMM社が運営するDMMFXはキャンペーンが手厚いことで大人気な証券会社の1つです。

口座開設を行い、新規取引数量に応じて最大30万円キャッシュバックキャンペーンが開催されています。

※1 米ファイナンス・マグネイト社調べ(2022年年間FX取引高調査報告書)

公式サイトはコチラ

キャッシュバックキャンペーンは期間限定でもあるからしっかり公式サイトを確認して口座開設をしましょう。

DMMFXのここがスゴいポイント

あらゆる手数料が無料

試し玉を行う際に本来発生する取引手数料をはじめ、あらゆる手数料が無料なのがDMMFXです。

以下、手数料無料をピックアップしました。

- 取引手数料

- 口座維持手数料

- 出金手数料

- 口座開設手数料

- ロスカット手数料

これだけ手数料が発生しないとなると他の証券口座で運用をする手数料がもったいなく感じます。同じ通貨を運用するのであれば手数料が発生しないサービスを運用することで、無駄なコストを減らすことができ、コストを運用に回すことも可能です。試し玉を行うにはぴったりのサービス形態ですね。

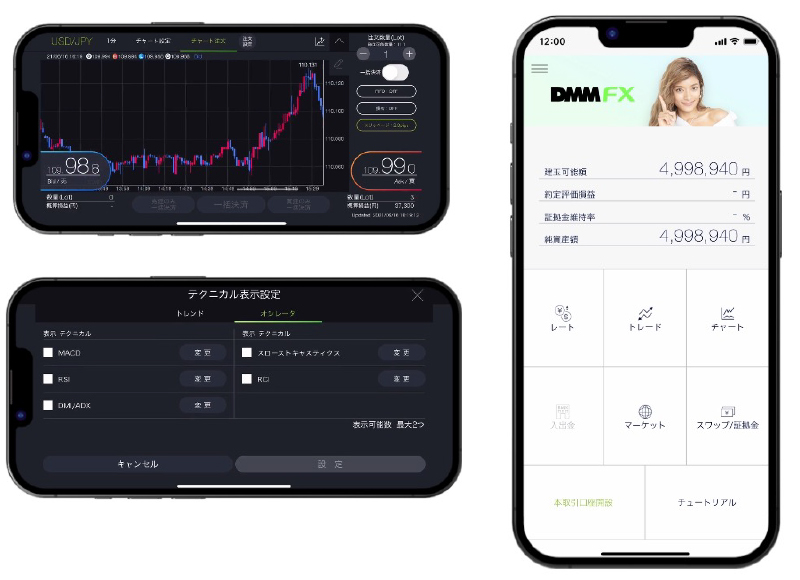

使いやすさ重視のスマホに最適化した取引アプリが人気

実際に運用をスタートすると自身のお金なのでどういった状況なのか運用をすると気になるものです。電車での移動中が外出先にチャートや注文したいと思った時に、見やすくてチャートを見ながら即注文ができるアプリを利用することができます。

▼実際のアプリ画面

チャートは横画面で大きく長く見れることで傾向がわかりやすく確認できます。

TOP画面は白を基調とした見やすいUIで使い方がわからなくなった場合はチュートリアルもあるのが便利。WEBサービスではなくアプリなのでサクサク動くのでストレスなく使えることも◎です。これが結構重要でWEBサービスで読み込みスピードが遅いと一瞬のうちに価格が変動したりするのでストレスになります。決済はサクサクスピードがあるツールを使うことを絶対にオススメいたします。

口座申込から最短1時間で取引が可能(※2)

DMMFXでの良いところが、取引開始までの時間が短い点です。 通常は書類の郵送があり証券口座申し込みから2週間〜1ヶ月はかかるのですが、口座開設時の本人確認をオンラインで完了させると、書類の郵送や受取が不要になります。この「スマホでスピード本人確認」を行うことで、スピーディーに証券口座を開設することができ、取引チャンスを見逃さずにすぐに試し玉を開始することが可能です。

※2 DMM FXのお申込みで『スマホでスピード本人確認』を使用した場合(弊社休業日を除く)

1ポイント=1円 貯めるとポイント還元

まとめ

FXは手軽に始められる資産運用です。特に昨今は円安に振り切っていて数十年に1度のチャンスかもしれません。

リスクをチャンスにしていくためにも運用ツールが使いやすいことが重要ですし、コストカットは継続して取引をしていく上で非常に重要なポイントです。

DMMFXが人気な理由は様々ありますが、まずは口座開設をして自分自身でそのサービスに触れることではじめて人気な理由を理解できると思います。

大切な資産をしっかりと増やしていけるよう、運用を頑張っていきましょう。

1位

1位  2位

2位  3位

3位